スイス・ジュネーブで、難民受け入れ国の政府、NGO、難民の代表、UNHCRなどが集う国際会議「2025 Consultations on Resettlement and Complementary Pathways (CRCP)」が6月に開催され、代表理事の折居と、パスウェイズ・ジャパンの日本語学校プログラムの卒業生でUNHCRの難民アドバイザリーグループのメンバーであるスザンが参加しました。

世界の難民の数が過去最多を更新し続け、1億2,000万人を超える中、米国を始め従来一定の難民を受け入れて来た国々の政策変更により、各国政府による難民受け入れの道筋は、昨年までと比べて非常に狭まっています。そのような中で、今年の会議では、創造的な方法で補完的パスウェイズを用いて、対応する必要性が語られました。

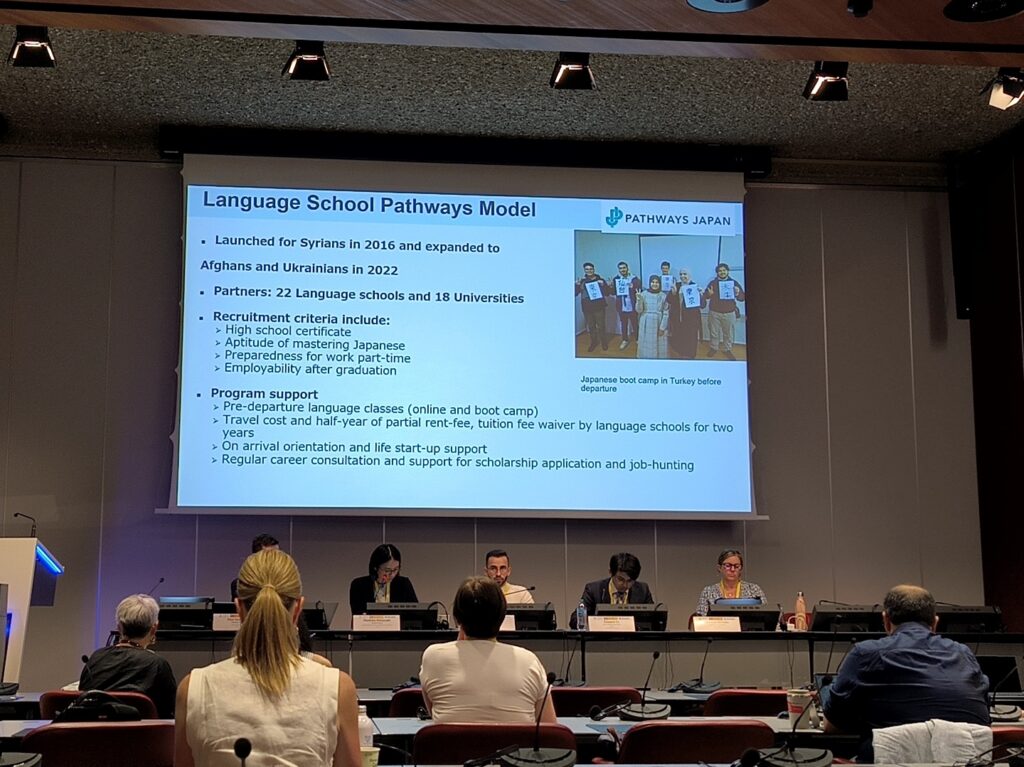

今回の会議では、事業パートナーである日本国際基督教大学財団(JICUF)とパスウェイズ・ジャパンの提案により、「言語教育」に関するセッションが行われました。セッションでは、言語教育が社会統合の促進に加え、雇用機会の拡大やアイデンティティ、メンタルヘルスを支える点が話されました。事例としてスロベニアと日本が取り上げられ、出入国在留管理庁の篠崎まどか氏より日本での取り組みが発表される中では、パスウェイズ・ジャパンの行う「日本語学校パスウェイズ」も紹介されました。

*言語教育のセッションに関しては、JICUFのウェブサイトで詳細な報告を掲載しています。ぜひご覧ください。

また、UNHCRの難民アドバイザリーグループのメンバーであるスザンが「Refugee Leadership」のセッションで発表しました。

参加したスザンの話

スイス・ジュネーブで開催された2025年第三国定住と補完的パスウェイズに関する国際会議(CRCP)に参加したことは、難民の声を重視する点でどれほど進歩したか、そしてまだどれほど残されているかを痛感させる強力な機会でした。

今年のCRCPで最も印象に残った点の一つは、意味のある難民の参加が持続可能で効果的な解決策を形作る上で不可欠であるという認識が広まっていることです。私は、難民が単に議論に参加するだけでなく、特に雇用、統合、スキルに基づくキャリアパスに焦点を当てたセッションにおいて、議論をリードする立場に置かれることがいかに影響力があるかを、目の当たりにしました。それでも、この変化は不均衡なままです。多くの場では、難民のリーダーシップは象徴的または未熟なままであり、難民コミュニティと支援団体は、効果的にリーダーシップを発揮するために、内部の能力と集団としての信頼を継続的に築いていく必要があります。私自身がリーダーシップセッションでの講演を通じて、効果的な難民の参加のための主要なポイントを強調することができましたが、特にこの点に関しては、まだ議論すべき点が数多くあると思います。

同時に、代替案への関心の高まりと、新たな国やイニシアチブが対話に積極的に参加している状況に励まされました。世界的な資金不足や政治情勢の変化にもかかわらず、教育や労働のパスウェイズから、各地のアクターによって形作られる地域プログラムまで、勢いが加速していることは明らかでした。しかし、課題は依然として残っています。それは、これらの国際的なコミットメントを、具体的な国内の行動にどう反映していくか、ということです。

その課題に対応するため、グローバルな対話と各国での現実との間により強固な橋渡しを築く必要があります。私が日本において関与しているような難民主導の組織や若者のイニシアチブ、例えばEmPATHy、Japan Bridge、およびパスウェイズ・ジャパンのようなNGOは、そのギャップを埋めるのに役立ちます。これらの団体は既に現場で活動し、入国支援、統合と自立に向けた支援を促進していますが、国際的な計画や資金調達プロセスにおいて、より多くの場、支援、そして認知が必要とされています。

第三国定住と安全なパスウェイズへのアクセスを真に拡大するためには、難民を受益者として捉えるのではなく、共創者でありイノベーターとして認識し始める必要があります。社会的な包摂は設計段階から始まり、参加型ガバナンス、多様な書類ステータスに対応可能な柔軟なシステム、そして職業やスキル訓練を含む広義の教育の認識を通じて実現されるべきです。

最後に、最近のグローバルな資金削減、特に米国からの削減を踏まえ、持続可能で地域主導の解決策への移行が緊急の課題となっています。難民主導の組織は、危機対応において最も迅速かつコスト効率の良い主体であるにもかかわらず、依然として資金不足に直面しています。CRCPの「誰一人取り残さない」というビジョンを実現するためには、民間企業、学術機関、地方自治体との新たなパートナーシップを意識的に推進する必要があります。

ジュネーブは、聞き、語り、つながるための重要な場を提供しました。今、真の課題は、その勢いを維持し、私たちのコミュニティ、国々、そして協働の未来へとつなげていくことです。

パスウェイズ・ジャパンでは、今後も、日本での難民受け入れの取り組みを国内外で発信しながら、より良い難民の受け入れの仕組みを作るために取り組んでいきます。